|

|

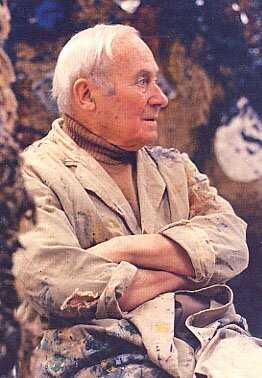

Né dans une famille d'orfèvres et de joaillers, Miró devient comptable puis s'inscrit à l'Académie de Francesc Galí à Barcelone en 1912 pour y étudier la peinture. Vite attiré par la communauté artistique réunie à Montparnasse, il s'établit à Paris en 1920-1921, continuant à revenir à Montroig régulièrement. Il y rencontre Pablo Picasso, le mouvement Dada, et sous l’influence des poètes et écrivains surréalistes développe dès 1924 son style unique, une géographie de signes colorés et de formes poétiques en apesanteur, placée sous le double signe d'une fraicheur d'invention faussement naïve et de l'esprit catalan exubérant et baroque. Son travail, d'abord rejeté à Barcelone puis à Paris 1921, va évoluer depuis les paysages catalans à une peinture issue de l'irrationnel et de l'automatisme. En 1926, il collabore avec Max Ernst aux décors de "Roméo et Juliette" du ballet russe de Serge de Diaghilev. La technique du « grattage » est alors expérimentée. Miró épouse Pilar Juncosa à Palma de Majorque le 12 octobre 1929; leur fille Dolores nait le 17 juillet 1931. L’un des plus radicaux théoriciens (et fondateurs) du surréalisme, André Breton, décrit Miró comme « le plus surréaliste d’entre nous », même si celui-ci rejette toute idée d'appartenance à un mouvement pictural entre deux-guerres. Miró exprime son mépris provocateur pour la peinture (au moins celle que l’on considère conventionnellement) et son désir de la tuer et de l’assassiner en faveur de nouveaux moyens d’expression dans de nombreux écrits et entrevues des années 1930. La Guerre Civile espagnole éclate en 1936. Miró soutient les Républicains depuis Paris, et réalise la célèbre affiche "Aidez l'Espagne". La victoire de Franco en 1939 lui ferme la possibilité de retourner en Espagne jusqu'en 1942, et il reste à Paris puis Varengeville au début de la Seconde Guerre Mondiale. Revenu à Barcelone, il collabore avec Josep Llorens Artigas pour ses premières céramiques. Shūzō Takiguchi publie la première monographie de Miró en 1940. Il voyage pour la première fois aux États-Unis en 1947, pays qui lui voue déjà une grande reconnaissance, et réalise un panneau mural à Cincinnati, pour le Terrace Plaza Hotel. Il participe également cette année-là à l'Exposition internationale du surréalisme organisée par André Breton et Marcel Duchamp à la Galerie Maeght à Paris. Joan Miró gagne en 1954 le prix de l’imprimé à la Biennale de Venise. Il s'établit définitivement à Palma de Majorque en 1956. En 1957, il devient Satrape du Collège de ’Pataphysique. Les plus grands musées du monde lui consacrent alors des rétrospectives. Il réalise des illustrations, des lithographies et des sculptures monumentales pour la Fondation Maeght. En 1959, il représente, à la demande de André Breton, l'Espagne lors de l'Exposition internationale du surréalisme, aux côtés de Enrique Tábara, Salvador Dalí, et Eugenio Granell. Miró est nommé docteur honoris causa de l’université de Harvard en 1968, et de celle de Barcelone en 1979, ville où il crée en 1972 une Fondation Miró. Dans ses dernières années, il s'emploie à utiliser divers moyens d'expression, produisant par exemple des centaines de céramiques, incluant le mur de la lune et le mur du soleil sur l’immeuble de l’UNESCO à Paris. voir aussi : le site de la Fondation Miro |

| post/avant |

Bibliographie sélective

Lithos - Miró - Queneau

"En Puisaye" cahier n° 16.

éditions RLD 2004

Miro

L'œuf précolombien

"En Puisaye" cahier n° 15.

éditions RLD 2004

Miro

Alechinsky, Pavane pour Miró

"En Puisaye" cahier n° 14.

éditions RLD 2004

Trace sur l'eau : suite d'aquarelles

Joan Miro

Paris, Maeght, 1963. Format oblong : 35,5x29,5 cm.

Album constitué de 14 reproductions très soignées

d'aquarelles de Miró, plus 2 reproductions sur papier

translucide en début de volume. Couverture souple

constituée d'une lithographie originale de Miró.

prix : 280 €

(diffusion Art Point France)

Texte

Les quatre postulats de Joan Miro sculpteur

1. Pour q'une sculpture ne soit pas qu'apparence de sculpture il faut qu'elle renvoie à une autre réalité. Appelons imaginaire ou fantasmatique, voire contingente et absurde cette réalité seconde, peu importe d'ailleurs. Il en va d'ailleurs de même en peinture pour Miro, mais là n'est pas la question. D'où le mot célèbre de ce dernier à propos de l"assassinat" de celle-ci (à distinguer d'une mort historique).

2. Ce qui pour l'Académie n'est pas de l'art prouve sa valeur. La sculpture "classique" ( Miro est né en 1893 et mort en 1983 et les oeuvres analysées ici datent des années soixante) n'a pas de valeur ontologique. Elle ne touche pas l'être.

3. C'est dans le monde que l'on saisit les objets récupérés, assemblés, coulés dans le bronze s'il le faut, voire patinés comme des Antiquités, déterrés. Créations hétéroclites, métaphoriques : Calebasse-oiseau, ou Femme-ballon.

4. La sculpture s'ancre dans la réalité vécue, expérimentée dans le jeu, le hasard, la poésie sans suspicion vis à vis des objets au rebut, visités dans leur déclin, sélectionnés, revitalisés. Donnant une valeur aux éléments les plus quotidiens, panier, morceau de bois ou coquillage, Miro leur confère puissance, subsistance et définit une nouvelle morale pour les sculpteurs de demain.

Pierre Givodan (Art Point France Info décembre 2008)

Services | Diffusion | Actualité | | ©2007 Art Point France

Art Point France - Tel 06 21 16 98 01